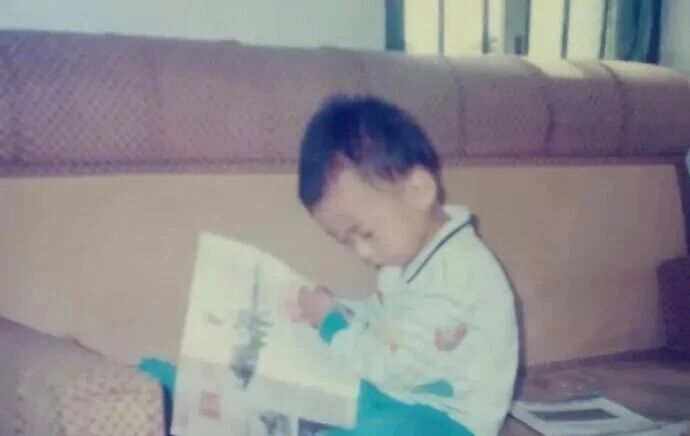

1999年的重庆街头,梧桐树影里藏着5岁陈虞文的“大秘密”——他把攒了半年的零花钱分成4次,攥着皱巴巴的纸币往邮局跑。第三次寄钱时,柜台阿姨认出了这个踮脚递信封的小不点:“又来给航母捐款呀?”小虞文点头,奶声奶气补了句:“这次凑够140块了!”

触发他的是电视里的新闻:北约轰炸南联盟的画面,让小虞文攥着妈衣角哭红了眼。“要是我们有像美国那样的大航母,是不是别人就不敢欺负了?”妈妈摸着他的头说“会有的”,可小虞文觉得“得自己先出份力”——零花钱是帮外婆买报纸攒的跑腿费,是考试得双百的奖励,甚至包括把最爱的玻璃弹珠卖给小朋友的“收入”。

那笔钱最终没留在“造航母的账户”里。有关部门收到后,不仅退回了140元,还寄来一张印着红星的贺卡:“你的爱国心,比钱更珍贵。”妈妈把贺卡夹在家庭相册的第一页,小虞文每天放学都要翻一遍,手指顺着“爱国小卫士”的字样摸半天。

26年过去,当年的小男孩成了写字楼里敲键盘的白领,“造航母”的记忆早变成和朋友聊天时的“趣事”——直到11月10日清晨,手机弹出的消息让他握着咖啡杯的手顿住:“中国船舶邀请您参观,还有福建舰入列纪念手表待领取。”

手表的表盘上刻着福建舰的舷号,指针转动时,像是在和1999年的小虞文“对话”。就在几天前,福建舰刚正式入列,中国海军迈进三航母时代。“我当时以为140块能买颗‘航母螺丝’,现在才明白,真正没被辜负的是当年的‘傻劲’”,陈虞文接受采访时笑着说,指尖摩挲着手表表带,那里印着一行小字:“每一份初心,都值得等待。”

网友的评论里藏着太多相似的“回忆杀”:有人晒出小学时捐给希望工程的10块钱收据,有人说“想起自己初中写过给航天局的信,说要发明‘会飞的航母’”,还有人感叹“国家从不会忘记普通人的热血”。其实我们这代人谁没做过这样的“傻事”?那些没被嘲笑的“小热血”,那些没被辜负的“小真心”,才是最动人的“中国温度”。

陈虞文已经定了去上海的车票,要去看“真正的航母”。想象他站在福建舰甲板上的样子——风里会飘来26年前的桂花香,那是一个小男孩的初心,和一个国家的承诺,在时间里酿出的最甜的回响。就像网友说的:“不是140块钱能造航母,是140块钱里的‘我想帮国家’,让航母有了最暖的底色。”

其实我们每个人的心里,都有过这样的“小初心”:可能是小时候把攒的糖纸寄给奥运会,可能是中学时写匿名信给航天局说要“造飞船”,可能是大学时熬夜给灾区捐衣服——那些没被磨灭的“小热血”,那些没被辜负的“小真心”,才是“中国故事”最本真的模样。

当陈虞文把手表戴在腕上时,指针指向的不是时间,是“我们做到了”的双向奔赴。而这,大概就是对“爱国”最朴素的注解:你给国家一份真心,国家会还给你整段时光的回响。