10月29日是第20个世界卒中日,今年的主题就四个字——“尽早识别,立刻就医”。但广东省人民医院神经科诊室里的一组数据,比任何口号都让人清醒:55岁以下的卒中患者比例,最近几年悄悄涨了40%。曾经被当成“老年病”的卒中,正在悄悄把“魔爪”伸向年轻人。

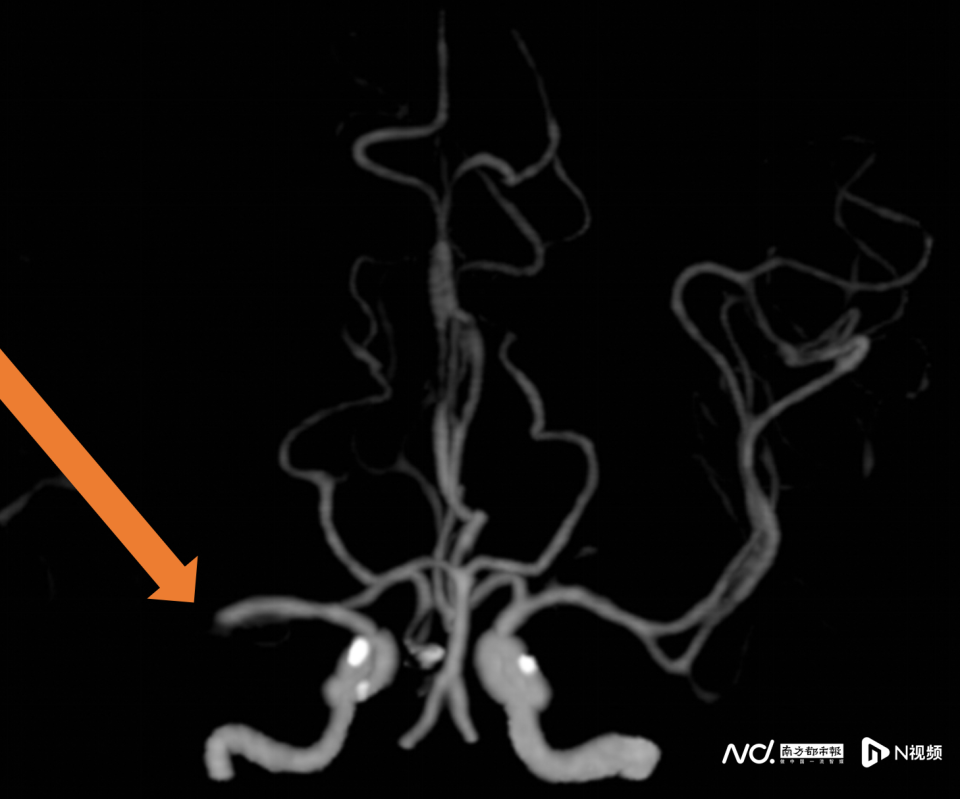

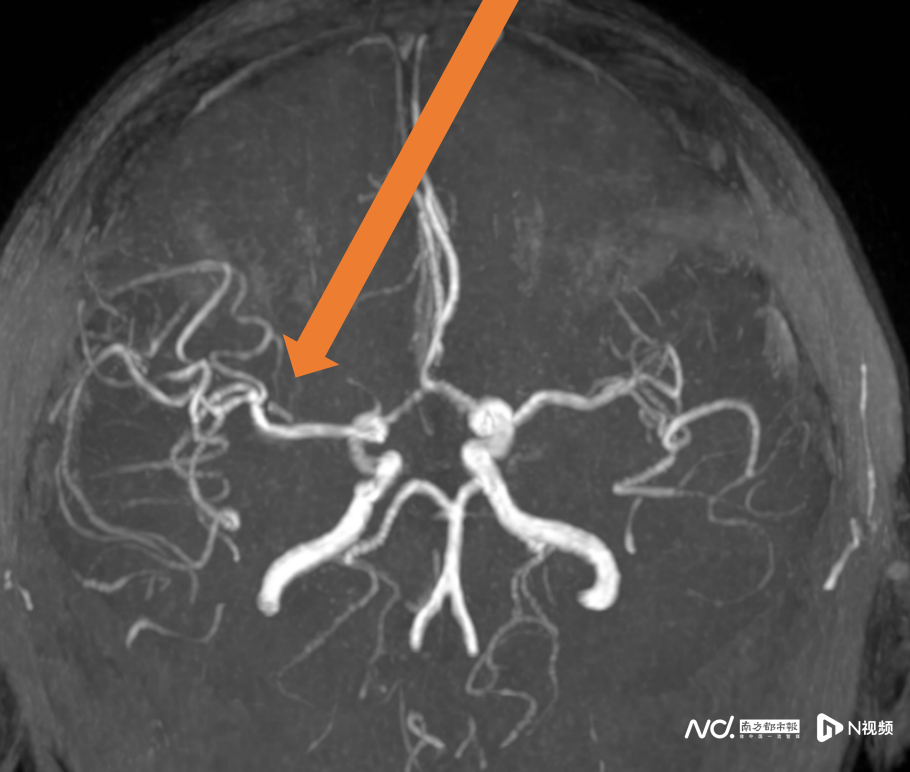

“你以为‘脖子酸了揉两下’是放松,其实可能在给血管‘剪引线’。”代成波副主任医师说这话时,手里拿着一张颈部血管夹层的CT片——画面里原本光滑的血管壁,被暴力按摩扯出一道裂缝,血栓正沿着缝隙往大脑爬。这两年他见过最年轻的患者是28岁,小伙子陪客户去按摩店“放松”,技师狠扳了两下脖子,当场就说“脑子懵”,送到医院时已经是右侧脑梗死,半边身子没法动。

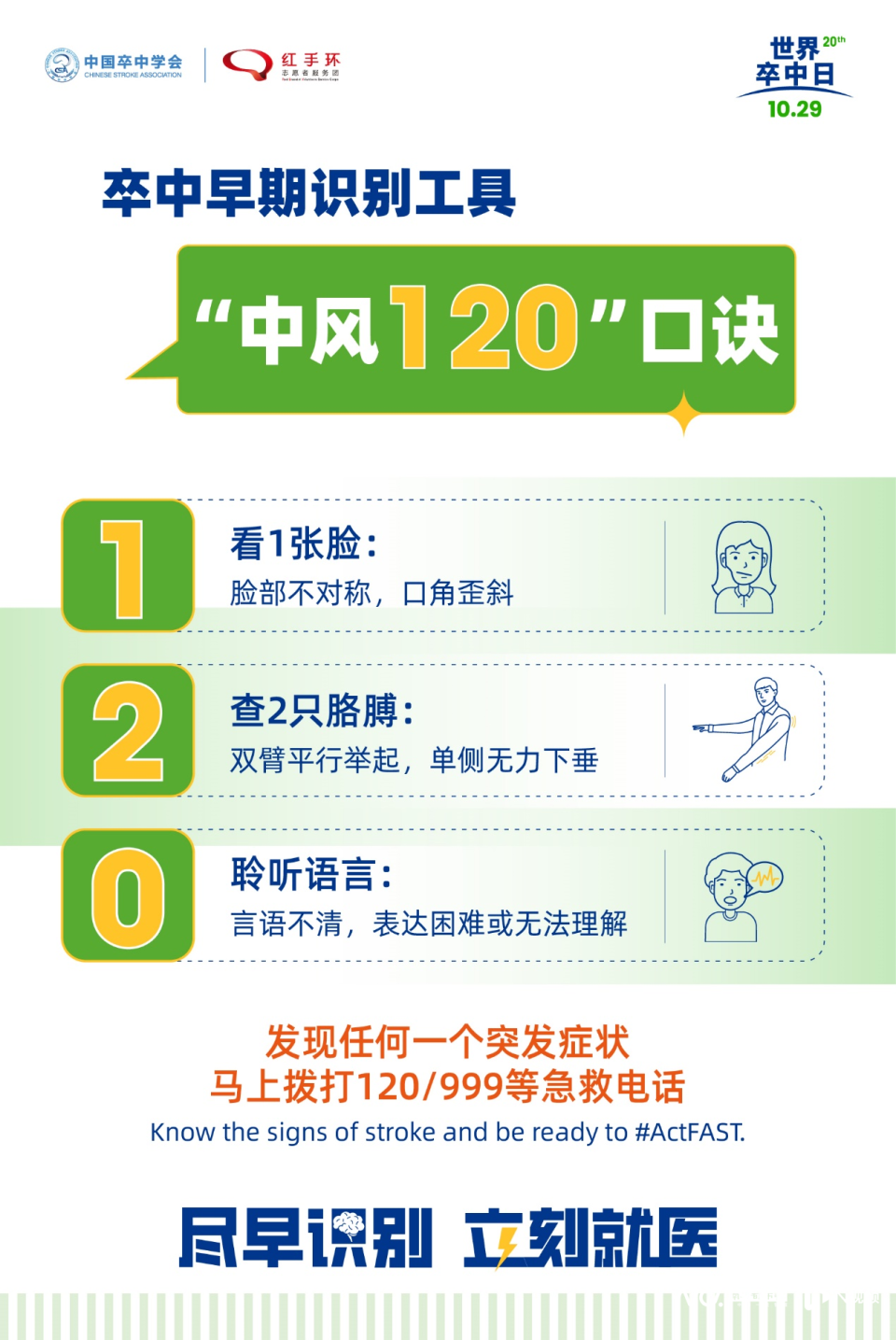

其实卒中的信号,身体早给过提示。记住两个“救命口诀”,30秒就能判断:“中风120”——看一张脸有没有歪,抬两只胳膊有没有一侧往下垂,听说话是不是含糊不清;“BEFAST”更全:平衡感突然没了(站不稳)、眼睛突然花了、脸不对称、胳膊麻得抬不起来、说话前言不搭后语,只要占一个,立刻打120。“脑细胞每分钟死190万,晚1小时,康复率就掉10%。”王硕医生敲着桌子强调。

诊室里的两个案例,像面“照妖镜”照出差距:57岁的王阿姨吃饭时突然舌头打结,左边手捏不住筷子,家人二话不说拨了120,走卒中绿色通道溶栓,血管2小时内通了,现在能帮女儿带孙子;59岁的赵叔冠脉支架术后头晕,觉得“歇两天就好”,拖了10天摔在厕所里,送医时脑梗死面积已经扩大,现在走路得扶着轮椅,“要是早来一步,不至于这样。”张斌医生翻着病历叹气。

年轻人的卒中,从来不是“意外”。代成波医生列了份“风险清单”:天天外卖奶茶的高盐高糖饮食、熬夜到凌晨的“报复性刷手机”、半年没运动的“沙发瘫”、压力大到失眠的“内耗”,还有那些“追求爽感”的暴力按摩——“脖子不是‘玩具’,别让‘放松’变成‘送命’。”长期吃避孕药、偏头痛反复发作没治疗、睡觉打呼噜“断气”的人,风险比普通人高3-5倍。

好在80%的卒中能“防”。医生给的建议很实在:每天走够1万步(不是凑数的那种,得真的动起来)、每周2小时中高强度运动(比如跑步让心跳到120,或者跳绳跳得喘气)、别乱按脖子(真不舒服找康复科,不是路边按摩店)、压力大了别硬扛(比如周末去爬个山,或者跟朋友吐槽两句)。“卒中的‘因’,藏在每一顿饭、每一次熬夜、每一次乱按脖子里;卒中的‘果’,也藏在‘立刻就医’的行动力里。”代成波说。

今天是世界卒中日,不想说什么“吓死人”的话,只希望你记住:卒中从不是“突然”来的,它是身体给你的“最后通牒”——那些你觉得“无所谓”的小习惯,那些你“等会儿再处理”的不适,说不定正在把你往危险里推。下次要是自己或家人出现“脸歪、胳膊麻、说话不清”,别犹豫,先打120,再查原因。毕竟,跟“后悔”比起来,“立刻”两个字,太重要了。